求人サイト構築の開発費用相場とは?開発手法や費用削減のポイントも解説

- 求人サイト構築の開発手法とは?

- 求人サイト構築の開発費用相場とは?

- 求人サイトの作成費用を抑えるポイントとは?

求人サイトを構築する手法や搭載する機能の数によって、開発費用は大きく変動します。ユーザビリティに優れた求人サイトを低コストで構築するには、開発手法の特徴を理解することが重要です。

この記事では、求人サイトの構築方法や費用相場、費用を抑えるポイントなどをまとめました。求人サイトの構築や運営を新たに検討している方は、ぜひ参考にしてください。

もしも今現在、

- 効果的な開発手法の提案がほしい

- 自社の規模の場合での費用を知りたい

- コスト削減のアドバイスがほしい

上記のようなお困りがありましたら、比較ビズへお気軽にご相談ください。比較ビズでは、複数の業者から提案がもらえ、相場感や各社の特色を把握したうえで最適な専門家を選定できます。見積もりしたからといって、必ずしも契約する必要はありません。まずはお気軽にご利用ください。

他の見積書解説の記事

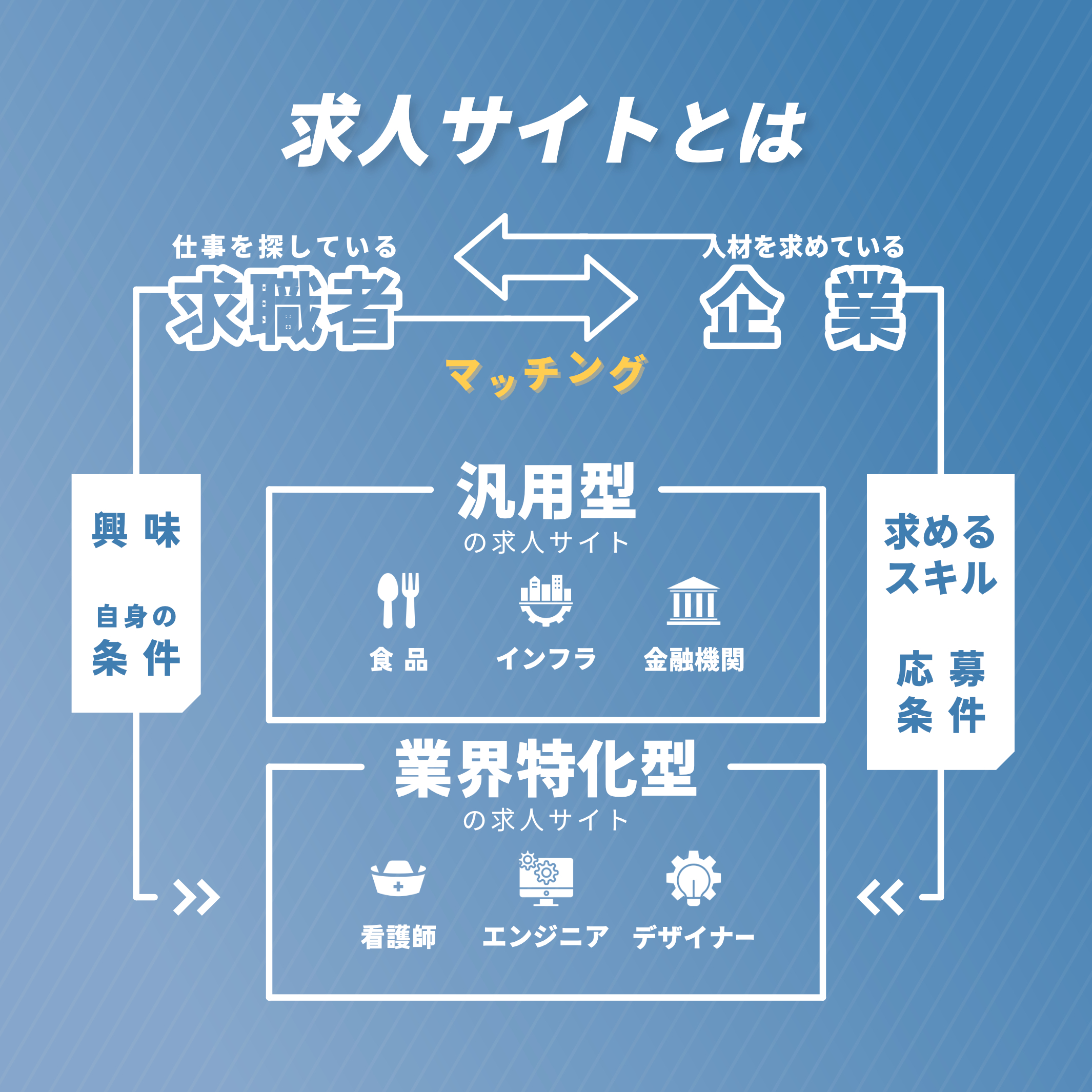

求人サイトとは

求人サイトとは「仕事を探している求職者」と「人材を求めている企業」をマッチングさせるサイトのことです。求人サイトによって、汎用型と業界特化型にわかれます。

汎用型は食品やインフラ、金融機関など、さまざまな業界の求人票を掲載している点が特徴です。大手求人サイトが該当します。求職者にとっては、多くの選択肢から興味のある企業を探せる点がメリットです。

業界特化型は看護師やエンジニアなど、特定の職種に関する求人のみを扱います。求職者にとっては、自身の条件に合った企業をすぐに探せる点がメリットです。

企業側は雇用形態や求めるスキルなど、応募条件を求人に掲載することで、ミスマッチを避けられます。

求人サイトを構築する開発手法

求人サイトを構築する場合、以下3つの手法から選択します。

- フルスクラッチ開発

- パッケージ開発

- CMSを活用

フルスクラッチ開発やパッケージ開発を選択する場合、システム開発会社に依頼するのが一般的です。CMSを活用して求人サイトを構築する場合は、web制作会社に依頼します。

フルスクラッチ開発

フルスクラッチ開発とは、既存のテンプレートやフレームワークを利用せず、1からシステムを開発する手法です。搭載する機能やユーザーインタフェースを決める要件定義の段階で、自社の要望を明確に伝えます。

フルスクラッチ開発のメリットは、機能性や操作性を最大限追求できる点です。オリジナル機能の追加や仕様変更にも柔軟な対応が期待でき、ユーザビリティに優れた求人サイトを構築できます。

しかし、1から求人サイトを構築するため、多額の費用が必要です。1,000万円を超えるケースも珍しくありません。高い技術力が要求されるため、対応できるシステム開発会社も限られます。

| メリット | デメリット | |

|---|---|---|

| 内容 | ・完成度の高い求人サイトに仕上がる ・オリジナル機能の搭載も望める ・仕様変更や不具合対応への素早い対応が望める |

・多額の開発費用が必要になる ・導入までに時間がかかる ・依頼できる開発会社が限られる |

パッケージ開発

パッケージ開発とは、既存システムに機能追加やカスタマイズをおこなう開発手法です。フルスクラッチ開発よりも開発費用を大幅に削減できます。

既存システムを活用するため、開発期間を短縮できる点も魅力です。カスタマイズできる範囲は限られており、必ずしも自社の望む機能や仕様が反映される保証はありません。

必要以上に多くの部分へカスタマイズを施すと開発費用が高騰し、パッケージ開発を選択したメリットが薄れます。

| メリット | デメリット | |

|---|---|---|

| 内容 | ・開発費用を削減できる ・開発期間を短縮できる |

・自社の要望が反映される保証はない ・カスタマイズに対応できる範囲は限られる ・多くの部分をカスタマイズすると、費用が高騰する |

CMSを活用

CMS(Contents Management System)とは、プログラミングの知識がなくてもwebサイトを簡単に運営できるシステムです。テキストや画像、デザインテンプレートなど、サイト運営に必要な機能はシステムに搭載されています。

CMSを活用するメリットは、低コストで求人サイトを開発できる点です。web制作会社に開発を依頼した場合、数十万円で求人サイトを構築できます。

ユーザーインタフェースにも優れ、ITリテラシーの高さを問わず誰でも編集作業が可能です。注意点はサイバー攻撃のターゲットにされやすいため、セキュリティ対策が万全なベンダーを選ぶことが重要になります。

求人サイトを構築する際の費用相場

求人サイトの開発費用は、開発手法や搭載する機能によって大きく変動します。構築費用相場を開発手法別に下記の表にまとめました。

| フルスクラッチ | パッケージ | CMS | |

|---|---|---|---|

| 初期費用 | 1,000万円以上 | 400〜1,000万円 | 30万〜150万円 |

| 月額費用 | 10万〜 | 10万〜30万円 | 0円〜10万円 |

コスト優先の場合、CMSを活用して求人サイトを構築するのがおすすめです。ベンダーによっては、月額費用を無料と設定している場合もあります。

フルスクラッチ開発の場合、システムを1から設計するため、1,000万円以上かかるケースが珍しくありません。既存システムの活用や一部カスタマイズで対応できないか、慎重に判断しましょう。

求人サイトに必要な機能

求人サイトには求職者と求人を掲載する企業、運営者が利用できる機能を搭載する必要があります。下記の表に主な機能をまとめました。

| 運営側 | 求人サイトを利用する企業 | 求職者 | |

|---|---|---|---|

| 主な機能 | ・求職者情報管理 ・企業情報管理 ・求人票管理 ・求職者や企業へのメッセージ ・お祝い金管理 ・請求管理 ・ページ管理 ・イベント作成 ・記事の掲載 |

・求人票作成 ・求人管理 ・求人へのアクセス管理 ・応募者管理 ・スカウト ・メッセージ ・請求情報 |

・会員登録 ・プロフィール ・メール受信 ・求人の希望条件設定 ・応募管理 ・求人の検討中リスト ・求人の閲覧履歴 ・メッセージ ・履歴書や職務経歴書の登録 ・お祝い金申請 |

サイトに搭載する機能の数によって、開発費用や開発期間は大きく変動します。自社にとってどの機能が必要になるか、慎重に判断することが必要です。

求人サイトのビジネスモデル

求人サイトを利用する求職者は、無料でサイトを利用可能です。求人サイトを運営する企業は、求人票を掲載する企業から一定の費用を得ることになります。どのような仕組みで利益を得ているでしょうか。以下3つのタイプから選択します。

- 固定費型

- 成果報酬型

- リード課金型

各タイプの特徴を理解し、自社に合ったビジネスモデルを選択しましょう。

固定費型

固定費型は、求人票の掲載を希望する企業から毎月一定の金額を徴収する方法です。「月額3万円」「月額5万円」など、企業と相談して決めた月額料金を毎月支払ってもらいます。

固定費型は採用の有無を問わず、安定した収益確保が望める点が特徴です。求人サイトへの掲載を顧客が希望する限り、収益が途切れる心配はいりません。求人サイトの活用で多くの人材を採用できたとしても、自社に入る金額は一緒です。

採用の有無を問わず一定の費用がかかるため、予算の確保が厳しい中小企業は利用を避ける傾向があります。安価な料金プランや割引制度を用意するなど、中小企業でも利用しやすい環境整備が重要です。

成果報酬型

成果報酬型とは、求人サイトを利用する企業が人材獲得に成功した場合のみ、報酬が発生する方法です。1名ごとで報酬が発生するタイプ、採用人数別に報酬が設定されているタイプなど、料金設定は企業によって異なります。

成果報酬型の場合、利用企業を集めやすい点が特徴です。人材を採用できて初めて報酬が発生するため、顧客は無駄な費用の発生を避けられます。

運営側は新規顧客を獲得しやすく、営業にかかる手間や費用を削減できる点がメリットです。しかし、利用する企業が人材獲得に成功するまで、収益が得られません。

収益確保の見通しが立てにくく、求人サイトを利用する企業が少ない状態が続くと、資金繰りが苦しくなります。

リード課金型

リード課金型とは「求人への応募」や「面接の実施」など、一定の成果ごとに報酬が発生する仕組みです。採用前のどの段階で報酬が発生するかは、求人サイトを利用する企業と決めます。

リード課金型の場合、採用可否を問わず報酬が発生するため、運営側は収益確保を図りやすい点が特徴です。顧客は人材を採用できなかったとしても、報酬費用を支払わなければなりません。

無駄な費用を支払う可能性が高く、正社員を募集している企業からは敬遠される傾向にあります。飲食店やスーパーなど、アルバイトやパートを採用予定の企業をターゲットとする場合、適したモデルです。

求人サイト構築を外注する場合の依頼先

自社で求人サイトの構築が難しい場合、外注することになります。特にフルスクラッチ開発やパッケージ開発の場合、自社で対応するのは困難です。以下3つの選択肢から外注先を選定します。

- システム開発会社

- web制作会社

- フリーランス

開発手法や予算に応じて依頼先を選定しましょう。

システム開発会社

フルスクラッチ開発やパッケージ開発を選択する場合、システム開発会社に求人サイト開発を依頼します。システム開発会社を活用するメリットは、ユーザビリティに優れたサイトを構築できる点です。

優れたスキルや豊富なノウハウを持つエンジニアが多数在籍しており、高品質かつ正確な仕事ぶりが期待できます。機能追加や仕様変更など、自社の要望に対して柔軟な対応が望める点も魅力です。

すべてのシステム開発会社が求人サイトの開発を得意としているわけではありません。ホームページ上で求人サイトの開発に対応しているかを確認しましょう。

web制作会社

CMSを活用して求人サイトを構築する場合、求人サイトの開発に対応可能なweb制作会社に依頼します。web制作会社を依頼するメリットは、開発費用を全般的に抑えられる点です。

パッケージ開発が数百万以上かかるのに対し、CMSを活用することで30万〜60万円に費用を抑えられます。開発力に優れた企業の場合、部分的なカスタマイズや機能追加にも対応可能です。

サーバーの設置や設定など、導入環境構築のサポートも望めるため、コア業務へリソースを集中して割けます。料金設定やサポートの範囲はベンダーによって対応が異なるため、事前の確認が必要です。

フリーランス

フリーランスを活用するメリットは、法人に依頼するよりも開発費用を抑えられる点です。1人または少人数のチームで作業を進めるため、人件費を削減できます。実務経験が豊富なフリーランスに依頼することで、高品質な求人サイトを相場よりも低価格で構築可能です。

フリーランスは法人と違い、日々の稼働状況は一定ではありません。信頼関係が構築されるまでは、小まめに進捗状況を確認する必要があります。

スキルチェックが難しい点もデメリットです。一定水準以上の技術力を持っていなければ、求人サイト構築を任せられません。ポートフォリオの提出や対面商談の実施など、スキルの有無を確認する場を設けましょう。

求人サイト構築の費用を抑える4つのポイント

求人サイトの開発費用を抑えるため、以下4つのポイントを意識しておきましょう。

- WordPressを活用して求人サイトを自社で構築する

- RFPを作成する

- 実績が豊富な企業へ依頼する

- コミュニケーションが取りやすい担当者を選ぶ

ポイントの内容を1つひとつみていきましょう。

ポイント1. WordPressを活用して求人サイトを自社で構築する

CMSの一種であるWordPressを活用すると、外注しなくても求人サイトを構築できます。WordPressを活用するメリットは、開発コストを抑えられる点です。オープンソース型のCMSであり、初期費用や月額費用がかかりません。

自由にカスタマイズができる点も魅力です。障害復旧やサイバー攻撃への対策は、自社で対応しなければなりません。ベンダーからのサポートも受けられないため、情報収集しながら自社で解決策を見つける必要があります。

WordPressを活用して求人サイトを開発するには、システムやセキュリティに精通した人材の確保が必要です。

ポイント2. RFPを作成する

RFP(Request for Proposal)とは提案依頼書と呼ばれ、求人サイト構築の依頼を検討しているベンダーへ提出する書類です。RFPには求人サイトへ搭載する機能や予算など、自社の要望を具体的に盛り込みます。

RFPに盛り込む要件を下記の表にまとめました。

| 求人サイト開発の全体像 | 求人サイト構築の技術的要件 | |

|---|---|---|

| 主な要件 | ・現状の課題や導入に至った背景 ・導入予定時期 ・予算 ・求人サイトの利用人数 ・保守体制 ・実環境(現行のサーバーやPCの情報) |

・依頼の範囲(求人サイトの開発だけか、保守まで依頼するのか) ・求人サイトに搭載する機能と不要な機能 ・ユーザーインタフェース ・ベンダー側のマネジメント方法や開発に求める人材などを記載 ・サイトのテストについての要望 ・現行サイト〜新サイトへ移行するまでの要望 ・新サイト移行後への教育 |

RFPを作成するメリットは、良質な提案を受けられる可能性が高まる点です。自社の要望を明確に伝えられ、認識のズレが発生するリスクを避けられます。

自社に合った企業を見極めるためにも、複数の企業へRFPを提出しましょう。企業の提案レベルや開発費用の相場を把握できます。

ポイント3. 実績が豊富な企業へ依頼する

自社の要望を最大限反映するためにも、導入実績が豊富なベンダーを選びましょう。求人サイトに求める品質や機能は、企業によって異なります。

対応力に乏しいベンダーを選択すると、自社が求める機能やユーザーインタフェースを実装できません。サイト完成後にカスタマイズを別の企業に依頼することになり、追加費用が発生します。

ユーザビリティに優れた求人サイトに仕上げるためにも、開発力に優れたベンダーを選定することが重要です。ホームページ上で導入事例を確認してください。導入実績が多い=開発力や対応力に優れていると判断できます。

ホームページ上に記載がない場合、見積依頼の際に問い合わせをしましょう。

ポイント4. コミュニケーションが取りやすい担当者を選ぶ

担当者との相性もベンダーを選定する上で重要なポイントの1つです。求人サイトの開発〜保守まで依頼した場合、ベンダーとは長期的な付き合いになります。

トラブルが発生したとしても、担当者とスムーズにコミュニケーションを取れれば、早期解決が望めます。自社からの問い合わせに対し、わかりやすい言葉で説明が望めるかどうかを確認してください。

専門用語を多用する担当者、問い合わせへの回答が遅い担当者に依頼するのは避けましょう。発注後、トラブルに発展する可能性が高くなります。

まとめ

今回は以下の4点を述べてきました。

- 求人サイト構築の開発手法

- 求人サイト構築の開発費用相場

- 求人サイト構築を外注する場合の依頼先

- 求人サイトの作成費用を抑えるポイント

求人サイトを新たに構築する場合、最低でも数十万円以上の資金が必要です。操作性や機能性を高めるにはカスタマイズが必要となり、多くの費用と時間がかかります。

初めて求人サイト開発を依頼する場合、どのようにして依頼先の選定を進めるべきか、わからない方もいるでしょう。

「比較ビズ」を利用することで、必要事項を入力する2分程度で、システム開発会社やweb制作会社を探し出せます。複数の企業に無料で相談できる点も、嬉しいポイントです。

求人サイト構築を検討している方は「比較ビズ」をぜひご利用ください。

2015年に中野区でシステム開発会社として会社を設立。「ユーザは何を求めているか?」「本当は何をしたいのか?」などユーザビリティ・マーケティング両面から御社のサービス開発をサポート。「開発&大きな付加価値」を追加できるような企画・提案を行う。

そのため求人サイトを開発する際に大事なのは「ターゲットユーザがどんな検索をしたいと考えているか?」を押さえてターゲットユーザが欲しい情報を見れるようにすることです。そのためいには必要な情報の登録と検索機能を使いやすく作りこみを考えておかなければなりません。

比較ビズ編集部では、BtoB向けに様々な業種の発注に役立つ情報を発信。「発注先の選び方を知りたい」「外注する際の費用相場を知りたい」といった疑問を編集部のメンバーが分かりやすく解説しています。

もしも今現在、

- 効果的な開発手法の提案がほしい

- 自社の規模の場合での費用を知りたい

- コスト削減のアドバイスがほしい

上記のようなお困りがありましたら、比較ビズへお気軽にご相談ください。比較ビズでは、複数の業者から提案がもらえ、相場感や各社の特色を把握したうえで最適な専門家を選定できます。見積もりしたからといって、必ずしも契約する必要はありません。まずはお気軽にご利用ください。

見積書解説の記事一覧

-

2024年07月04日Webシステム開発マッチングサイトの見積書を解説!提案内容や発注時の見極め方も紹介

-

2024年04月24日Webシステム開発動画配信システムの構築方法ごとの費用は?おすすめの配信サービスも紹介

-

2024年04月22日Webシステム開発eラーニングシステム導入の費用相場は?開発方法や5つのおすすめシステムを紹介

-

2024年03月22日Webシステム開発Webシステム開発の費用は?料金相場や見積書の見方をわかりやすく解説

-

2024年03月13日Webシステム開発システム開発の見積もりの特徴は?内訳項目やチェックすべき8つのポイントを解説

-

2024年02月07日Webシステム開発クラウドソーシングサイト作成の4つの方法と開発費用|成功ポイントを解説

発注ガイド

システム開発会社のお役立ち情報

編集部オススメ記事

- システム開発の基本を知る

- システム開発の種類

- システム開発の流れ

- 要件定義書に記載すべき項目

- 見積もり時のチェックポイント

- システム開発の相場を知る

- システム開発の費用相場

- システム改修の費用相場

- システム保守の費用相場

- データベース構築の費用相場

- ECサイトの費用相場

- Eラーニング開発の費用相場

- マッチングサイトの費用相場

- 予約システムの費用相場

- システム開発業者を探す

- WEB系システム開発会社一覧

- 業務系システム開発会社一覧

- 格安なシステム開発会社

- 決済システムが得意な開発会社